El recurso del plano secuencia en el cine y las series se ha convertido en una herramienta de marketing. Es la última moda. Una parte importante de los estrenos destaca por momentos de virtuosismo o expresividad en escenas clave o, incluso, en el metraje completo. Adolescence, The Studio, Colapso, Kidding, Vidas Pasadas, Presence o Better Man son solo algunos ejemplos.

Cuando los realizadores toman esta decisión, tienen en cuenta lo que la técnica les aporta. Pero no hay que perder de vista también lo que les quita. Para entenderlo, me gustaría comparar dos escenas con premisas similares: una rodada en continuidad y otra, montada.

Sabemos que un plano secuencia no es más que un plano anormalmente largo, que puede durar desde unos segundos hasta más de una hora. Pero esta definición no basta para comprenderlo en profundidad.

El campo/contracampo

De hecho, los primeros rodajes de los Lumière eran largos y estáticos. ¿Podríamos considerarlos planos secuencia? No exactamente. Porque no existía la conciencia de que se podía hacer de otra manera. No era un recurso: era, sencillamente, la única forma de hacerlo.

Lo que da forma al cine tal como lo entendemos se desarrolló, sobre todo, a lo largo de la década de 1910. Se dieron cuenta de que la realidad fotografiada podía fragmentarse. El espacio y el tiempo son dúctiles, flexibles y plásticos en el cine. La principal consecuencia de esto es lo que conocemos como montaje. En definitiva, descubrieron los elementos constitutivos básicos de una secuencia.

De forma esquemática, las escenas tienen:

- Inicio: se presenta en plano general, para situar.

- Desarrollo: dos personajes toman el protagonismo y se muestran sus reacciones faciales de forma alternativa. A esto lo llamamos campo/contracampo, y permite infinitas variantes. La cámara puede acercarse o alejarse, mostrar escorzos, eliminar o añadir obstáculos entre el objetivo y el personaje…

- Clausura: volvemos al plano general y cerramos la secuencia.

Es decir, empezamos en plano general, pasamos a planos cortos y terminamos, de nuevo, en plano general.

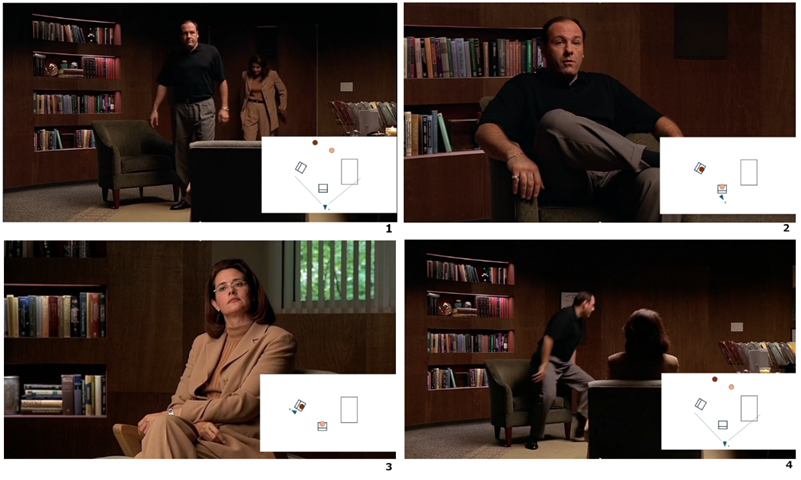

Podemos verlo en una de las primeras secuencias de Los Soprano, cuando Tony visita a la psicóloga. La entrada a su despacho es en plano general (1), seguida de un campo/contracampo (2, 3) y, finalmente, cuando el mafioso se marcha enfadado, regresamos al plano general (4).

Además de mostrar a los dos personajes, también hay otra herramienta: el plano detalle. En la vida, los ojos y el cerebro forman un equipo magnífico capaz de ignorar la inmensa cantidad de información irrelevante del entorno. La cámara necesita del montaje y del plano detalle para simularlo.

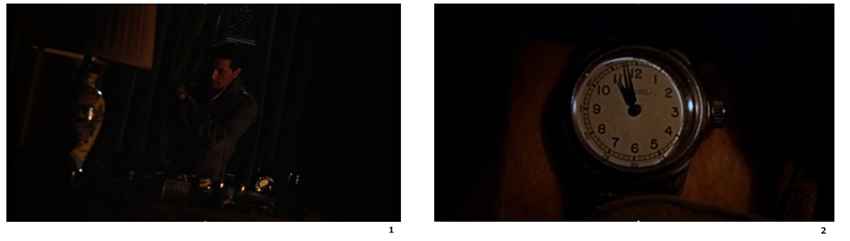

En Crimen Perfecto, un hombre contrata a un asesino para acabar con la vida de su esposa. Le pide que se esconda detrás de una cortina cercana al teléfono antes de que él llame a una hora concreta. Inocentemente, ella se acercará y él solo tendrá que estirar el brazo.

A punto de esconderse, el asesino consulta el reloj, y es gracias al plano detalle (y, por tanto, al montaje) que sabemos que está a punto de llegar la hora.

La renuncia al campo/contracampo

La radicalidad del plano secuencia consiste, precisamente, en renunciar al recurso del campo/contracampo: a su versatilidad y a su capacidad de centrarse en lo importante. De alguna forma, el montaje nos permite ver lo que se esconde detrás de la imagen con un simple corte.

Si la cámara enfoca a Tony Soprano y es un plano secuencia, la única manera de mostrar las reacciones de la psicóloga es girando la cámara, lo que nunca será tan inmediato como un corte. O, en el caso de Crimen Perfecto, tendremos que imaginar la hora y percibir la tensión mediante otros recursos.

A cambio, el plano secuencia ofrece naturalidad. En realidad, es muy abstracto lo que hace el cine al cambiar el punto de vista mediante cortes. Rodar en continuidad se asemeja más a nuestra experiencia humana, como si fuera subjetiva. Lo acerca al documental. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Presence, la última película de Soderbergh, rodada con planos secuencia desde el punto de vista de un fantasma.

Como los espectadores están educados en la estructura de las secuencias (plano general, campo/contracampo, plano general), un plano general después de una conversación rodada campo/contracampo, les anticipa que la escena se acaba. El plano secuencia es más imprevisible. Nada visual advierte del final.

Una historia, dos soluciones

Analicemos dos escenas con premisas similares: los finales de Los puentes de Madison y Vidas pasadas.

- Son triángulos amorosos. En ambos casos, ellas tienen pareja estable.

- Tratan sobre un amor deseado pero imposible. En Los puentes…, el amante representa experimentar la vida a la que ella había renunciado por responsabilidad. En Vidas pasadas, se trata literalmente de consumar el amor platónico de la infancia.

- Son escenas de despedida: ellas decidirán seguir con sus parejas actuales.

- Son elegantes y sobrias. No sobra ni falta nada.

- Son poco dialogadas, lo justo para reforzar ciertos puntos. Son, por tanto, muy cinematográficas: de acción más que de verbo.

La solución, sin embargo, es muy distinta:

- Los puentes de Madison utiliza el clásico campo/contracampo.

- Vidas pasadas es casi un plano secuencia. Ya hablaremos de ese “casi”.

La expresividad del campo/contracampo en Los puentes de Madison

Clint Eastwood aprovecha muchas de las herramientas que aporta el montaje tradicional, imposibles de obtener con un plano secuencia:

- Nos muestra con detalle las reacciones de ambos personajes.

- Sumando otros recursos para que el punto de vista sea el de ella (escuchamos sus pensamientos, vemos lo que se ve desde su coche y no al revés…), va más allá: la cámara está siempre más cerca de ella que de él. Es una forma sutil de ponerse del lado de ella.

- En el intercambio de campo/contracampo, un plano refuerza la soledad y el patetismo de él bajo la lluvia, en medio de la calle. Con un plano secuencia, habría que decidir entre acercarse o alejarse.

- Cuando la tensión aumenta, se cierra hasta un primer plano para acentuar el dramatismo.

- Gracias al plano detalle, podemos ver claramente cómo ella duda al agarrar el picaporte de la puerta para marcharse.

- Y lo más sutil: sin montaje, un movimiento dura lo que dura. Con montaje, un movimiento puede estirarse como un chicle, para reforzarlo y aumentar el dramatismo. A esto lo llamamos “dilatar el tiempo cinematográfico”. Eastwood lo utiliza cuando su personaje desaparece para siempre. Los dos coches, el de él y el de ella con su marido, están detenidos en un semáforo. Se pone en verde y el primero gira a la izquierda; la pareja sigue recto. Todos entendemos que es la última oportunidad que ella tendrá para verlo. Primero, vemos el movimiento desde el frontal del coche de ella; después, desde dentro; y, finalmente, desde atrás. Con un único plano, habría sido imposible insistir tanto.

El silencio tenso del plano secuencia en Vidas pasadas

Renunciar a este catálogo de emotividad es arriesgado y debe hacerse con un objetivo concreto. En Vidas pasadas, Celine Song, la directora, quiere que sintamos el silencio entre ellos en el momento previo a la despedida. Esto justifica el plano largo, casi eterno, que nos incomoda tanto como a ellos.

Celine demuestra inteligencia porque, cuando los personajes hablan, el recurso se vuelve limitante. No podríamos ver las reacciones de él. En lugar de atar el destino del relato a un único recurso narrativo, toma la decisión de cortar a un campo/contracampo clásico.

Finalmente, cuando él se ha ido, el plano vuelve a la continuidad sin cortes. La acompañamos a ella de camino a casa, sola y llorosa. El plano tiene mucha fuerza porque nos permite asumir que sabe que ha hecho lo correcto, pero ha dejado escapar el deseo. Caminar a solas con ella subraya el dramatismo a la perfección.

¿Arte o paja mental?

Para elegir entre una opción y otra, hay más elementos técnicos, estéticos y narrativos que los expuestos aquí. Lo que está claro es que un plano secuencia no debería ser solo una demostración de virtuosismo: debe ser, sobre todo, la mejor alternativa para contar la historia al espectador. ¿Es siempre así?

La serie The Studio, rodada en una sucesión de planos secuencia, reflexiona sobre ello en el segundo capítulo. Dejemos que sean los personajes quienes lo analicen:

—Los planos secuencia son ridículos. Es un director haciéndose una paja mental mientras hace la vida de los demás miserable. Al público le da igual.

—¡Venga ya! Los planos secuencia son la cima. El matrimonio perfecto entre arte y técnica.

Pues eso: ¿arte o paja mental?